स्वदेश विशेष: “अंत्योदय के मंत्र से ही भारत के विश्वगुरु बनने का संकल्प पूरा होगा” – सुरेन्द्र शर्मा

ग्वालियर: भारत के आधुनिक मनीषियों चिंतकों जिन्होंने भारत के स्व को पहचानकर भारतीयता के आधार पर भारत के स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न देखा जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता की और कहा बिना समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उद्धार हुए राष्ट्र का अपने बल पर खड़ा होना मुश्किल है"अंत्योदय से ही राष्ट्रोदय" संभव है का मंत्र देने वाले आज की भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणापुंज और जनसंघ के आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नियति ने 11 फरबरी 1968 को देश से छीन लिया पर उनके बताए मार्ग पर चलकर देश की नरेन्द्र मोदी जी सरकार एवं देश के 21 राज्यों की भाजपा सरकारें अपनी गरीब कल्याण की सैकड़ों योजनाओं से दीनदयाल जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार कर रही हैं।

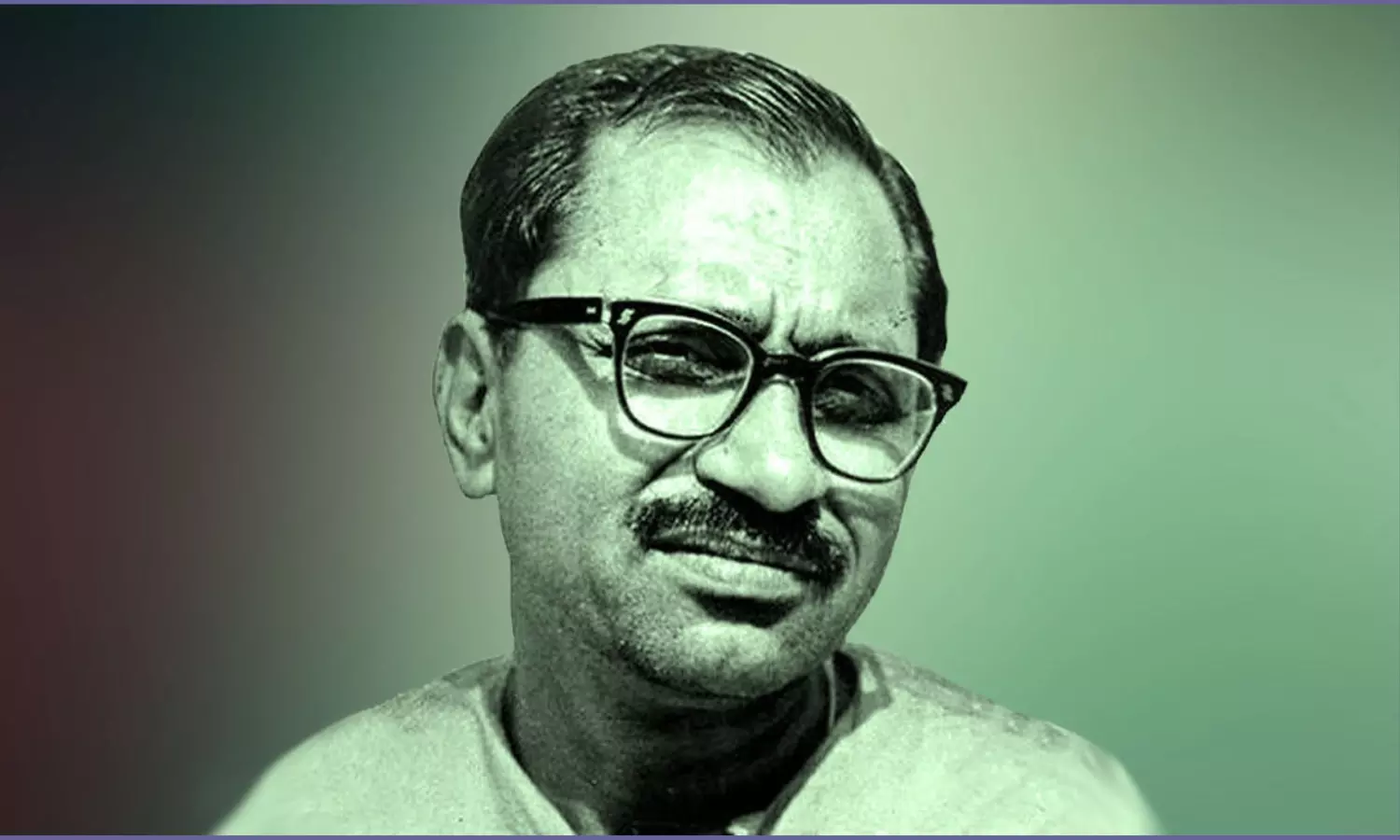

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि मथुरा में नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। बचपन में एक ज्योतिषी ने इनकी जन्मकुंडली देख कर भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान विद्वान एवं विचारक बनेगा, एक अग्रणी राजनेता और नि:स्वार्थ सेवाव्रती होगा मगर ये विवाह नहीं करेगा।

बचपन में ही दीनदयाल जी को एक गहरा आघात सहना पड़ा जब सन 1934 में बीमारी के कारण उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गयी। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा वर्त्तमान राजस्थान के सीकर में प्राप्त की। विद्याध्ययन में उत्कृष्ट होने के कारण सीकर के तत्कालीन नरेश ने बालक दीनदयाल को एक स्वर्ण पदक, किताबों के लिए 250 रुपये और दस रुपये की मासिक छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया|

दीनदयाल जी ने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वह बीए. की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कानपुर आ गए जहां उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला लिया। अपने एक मित्र श्री बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से सन 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। उसी वर्ष उन्होंने बीए. की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद एमए. की पढ़ाई के लिए वो आगरा आ गए।

आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करते हुये उनका परिचय श्री नानाजी देशमुख और श्री भाउ जुगडे से हुआ। इसी समय दीनदयाल जी की बहन सुश्री रमादेवी बीमार पड़ गयीं और इलाज के लिए आगरा आ गयीं। मगर दुर्भाग्यवश उनकी भी मृत्यु हो गयी। दीनदयाल जी के लिए जीवन का यह दूसरा बड़ा आघात था। इसके कारण वह अपनी एमए. की परीक्षा नहीं दे सके और उनकी छात्रवृत्ति भी समाप्त हो गयी।

अपनी चाचीजी के कहने पर दीनदयाल जी एक सरकारी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में वो धोती और कुरता पहने हुए थे और अपने सर पर टोपी लगाए हुए थे। अन्य परीक्षार्थी पश्चिमी ढंग के सूट पहने हुए थे। मज़ाक में उनके साथियों ने उन्हें "पंडित जी" कह कर पुकारना शुरू कर दिया, आगे चलकर उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायी आदर और प्रेम से उन्हें इसी नाम से पुकारने वाले थे। इस परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

पंडित दीनदयाल जी इसके बाद बीटी. का कोर्स करने के लिए प्रयागराज आ गए और यहां पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जारी रखा ,बीटी. का कोर्स पूरा करने के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक रूप से समर्पित हो गए और प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में भेजे गये सन 1955 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के प्रान्त प्रचारक बनाए गये।

पंडित दीनदयाल जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की और यहां से "राष्ट्र धर्म" नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया।

भारतीय जनसंघ की स्थापना

सन 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से असहमत होकर नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के सृजन के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प.पू.सरसंघ चालक श्री माधव सदाशिव राव गोलवलकर "श्री गुरु जी" से आदर्शवादी और देशभक्त नौजवानों को उपलब्ध कराने के लिए सहायता मांगी।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात से तत्त्वतः सहमत होते हुए संघ योजना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय,नाना जी देशमुख,अटल बिहारी बाजपेयी जी,सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशा भाऊ ठाकरे जी जैसे नौजवान प्रचारकों को राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के लिये भेजा गया।

इस राजनीतिक घटनाक्रम में दीनदयाल जी ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। दिनांक 21 सितंबर, 1951 के ऐतिहासिक दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक माह के बाद 21 अक्टूबर,1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।

दीनदयाल जी में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वह ऐतिहासिक दिन भी आया जब सन 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति का सन्देश लेकर दीनदयाल जी ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया।

11 फरवरी, 1968 का दिन देश के राजनीतिक इतिहास में एक बेहद दु:खद और काला दिन है। इसी दिन अचानक पंडित दीनदयाल जी की आकस्मिक मृत्यु हुई। वे मुगलसराय रेलवे स्टेशन (वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन) के निकट चलती रेलगाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गयी।

एकात्म मानवदर्शन

भाजपा संविधान की धारा तीन के अन्तर्गत ‘एकात्मक मानवदर्शन" भाजपा का मूल दर्शन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने सुदीर्घ चिन्तन, अध्ययन एवं मनन के बाद सन् 1964-65 में विचारधारा के नाते इसका प्रणयन किया।

पाश्चात्य राजनैतिक चिन्तन ने मानव को ‘सेक्यूलरवाद, व्यक्तिवाद (पूंजीवाद) समाजवाद एवं साम्यवाद की विचार धाराएं दी थीं। स्वतंत्र भारत का नेतृत्व भी इन्हीं वादों में भारत का भविष्य खोज रहा था। दीनदयाल जी ने इस खोज में हस्तक्षेप करते हुए यह सवाल खड़ा किया कि जब हमने पाश्चात्य साम्राज्यवाद को नकार दिया, तब अब हमारी क्या मजबूरी है कि हम पाश्चात्य वादों का अनुगमन करें।

सामान्यतः भारत के राजनैतिक क्षेत्र में स्थापित सभी दल यह सोचते थे कि हमें कुछ संशोधनों के साथ इन पाश्चात्य वादों को ही स्वीकारना पडे़गा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य चिंतन नहीं है। हम तो राष्ट्र थे ही नहीं। पाश्चात्यों ने ही आकर हमको राष्ट्र बनने के लिए तैयार किया है। उनका विचार है हम राष्ट्र बनने जा रहे हैं या हम नवोदित राष्ट्र है, आदि आदि।

भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि भारत एक प्राचीन एवं सनातन राष्ट्र है पश्चिम की राष्ट्र-राज्य परिकल्पना से पुरानी कल्पना भारत के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ की है। भारतीय संस्कृति की एक गौरवसम्पन्न ज्ञान-परम्परा हैं हमें इसी ज्ञान-परम्परा में भारत का भविष्य खोजना चाहिए।

मानव की तरफ देखने की पाश्चात्य दृष्टि खण्डित हैं उनका व्यक्तिवाद, समाजवाद का दुश्मन है तथा समाजवाद, व्यक्तिवाद का शत्रु है। वे प्रकृति पर मानव की विजय चाहते हैं, इस प्रकार यहां भी प्रकृति बनाम मानव उनका समीकरण है। सेक्यूलरवाद को अपना कर उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को अध्यात्म से काट लिया, अतः भौतिकवाद बनाम अध्यात्म, स्टेट बनाम चर्च तथा रिलिजन बनाम सांइस के द्वंद्वमूलक समीकरण वहां उत्पन्न हुये।

दीनदयाल जी मानते थे कि पश्चिम की यह बहस भी एक मानवीय बहस है, इसे हमें जानना चाहिए तथा इससे कुछ सीखना भी चाहिये, लेकिन हमें इन द्वंद्वमूलक निष्कर्षों का अनुयायी नहीं बनना चाहिये।

अतः मौलिक भारतीय चिन्तन के आधार पर विकल्प देने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं स्वीकार की। भारतीय जनसंघ की पहली पीढ़ी के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे। 1959 का पूना अभ्यासवर्ग, 1964 का ग्वालियर अभ्यास वर्ग तथा 1964 के संघ शिक्षा वर्गों के इस दृष्टि से विशेष महत्व है। इन वर्गों में परिपक्व हुये विचारों को दीनदयाल जी ने सिद्धांत और नीति प्रलेख में ‘एकात्म मानववाद’ नाम से प्रस्तुत किया। 1965 में भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा वार्षिक अधिवेशन में इसे मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया तथा 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे अपने मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया।

यह विचार "व्यक्ति बनाम समाज "नहीं वरन "व्यक्ति और समाज की एकात्मता" का विचार है। यह "मानव बनाम प्रकृति" नहीं वरन "मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता" का विचार है। "भौतिक बनाम अध्यात्मिक "नहीं वरन इनकी एकात्मता का विचार है। भारत में इसे धर्म कहा गया है ‘यतो अभ्युदय निःश्रेयस संसिद्धि स धर्म।’ अर्थात् यह व्यष्टि, समिष्ट, सृष्टि व परमेष्ठी की एकात्मता का विचार है।

यह विचार दृश्यमान पृथकताओं में एकात्मता के सूत्र खोजता है। संसार में पृथकता नहीं विविधता हैं, जो ‘पिंड’ में है वही ‘ब्रह्माण्ड’ में है। आज मानव अपने को व्यक्ति मान कर अपनी सामाजिक संस्थाओं से युद्ध कर रहा है, परिवार, जाति, वंश , पंचायत सब को अपना दुश्मन मान रहा है। समाजवाद के नाम पर तानाशाहियों का सृजन कर रहा है, विकास के नाम पर प्रकृति से युद्ध कर रहा है, पर्यावरण का विनाश कर भयानक विभीषिकाओं को आमंत्रित कर रहा है। अध्यात्म का निषेध कर भोगेन्द्रियों का गुलाम बन रहा है। सुख की खोज में दुःख कमा रहा है तथा आनंद की अवधारणा से अपरिचित रह रहा है।

भारतीय परम्परा इन पृथकताओं का निषेध करती है वह जड़-चेतन सभी से अपनी रिश्ते स्थापित करती है। धरती ‘माता’ है चन्द्रमा मामा है पर्वत ’देवता’ है, नदियां ‘माता’ है। समाज का हर व्यक्ति परस्पर जुड़ा हुआ है, यह संसार परायेपन की जगह नहीं, यह ‘वसुधा तो एक कुटुम्ब’ है आदि विचार मानव को असम्बद्धता, पृथकता तथा द्वन्द्वशीलता के सम्बंधों से निजात दिलाते है।

एकात्मता, समग्रता में निहित रहती है। समग्रता के अभाव में खण्ड दृष्टि से मानव आक्रांत होता है। जैसे ब्रह्माण्ड की समग्रता है, वैसे ही व्यक्ति की भी समग्रता है। व्यक्ति अर्थात केवल शरीर नहीं, उसके पास मन है, बुद्धि है और आत्मा भी है। यदि इन चारों में से एक की भी उपेक्षा हो जाये तो व्यक्ति का सुख विकलांग हो जायेगा। इन चारों के पृथक पृथक सुख से व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसे तो एकात्म एवं धनीभूत सुख चाहिये। जिसे आनंद कहते है।

वैसे ही समाज केवल सरकार नहीं है, उसकी अपनी संस्कृति है, जन एवं देश है। इन चारों के सम्यक संचालन के बिना समष्टि के सुख का संधान नहीं होता।

इस प्रकार सृष्टि के पंच-महाभूत (पृथ्वी, जल, आकाश, प्रकाश व वायु) हैं, जिनके साथ न्याय-संगत व्यवहार होना चाहिये तथा अदृश्य किन्तु अनुभूति में आने वाले आध्यात्मिक तत्वों से भी योग्य साक्षात्कार होना चाहिये। तभी मानव सुखी होगा।

व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि तथा परमेष्ठी से एकात्म हुआ मानव ही विराट पुरुष है। इसके पुरुषार्थ चतुर्यामी है ‘धर्म, अर्थ काम और मोक्ष’ ये पुरुषार्थ मानव की परिस्थति निरपेक्ष आवश्यकतायें हैं, इनकी सम्पूर्ति करना समाज व्यवस्था का काम है।

धर्म-अर्थात शिक्षा-संस्कार एवं विधि व्यवस्था।

अर्थ-साधन पुरुषार्थ है। धर्मानुसार अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पदान, वितरण एवं उपयोग आदि।

काम-‘धर्माविरुद्धो कामोऽहम्’ (जो धर्म के अविरूद्ध हैं, मैं वह काम हूँ - गीता) समस्त एषणायें इसके अन्तर्गत आती है, उनको सांस्कृतिक उपागम प्रदान करना संगीत एवं विविध कलाओं के माध्यम से एषणाओं को सकारात्मक बनाना। धर्म विरुद्ध काम पुरुषार्थ नहीं, वरन विकार है।

मोक्ष-परम पुरुषार्थ है, जब व्यक्ति अभाव व प्रभाव की कुण्ठाओं से मुक्त हो जाता है। अब इसे कुछ नहीं चाहिये ‘विगतस्य कुण्ठः इति वैकुण्ठ।’

यह विचार केवल प्रवचनों के लिए नहीं बल्कि यथार्थ राष्ट्रनीति एवं राजनीति का विषय है भारतीय जनता पार्टी की जब जब देश में सरकारें बनी उन्होंने इसे अपने केन्द्र में रखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में आई नई शिक्षा नीति जिसमें भारत केंद्रित शिक्षा को अपनाया गया है उसकी प्रेरणा एकात्म मानवदर्शन ही तो है।।

दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिश्रम और पुरुषार्थ का पर्याय था। वह कुशल संगठक एवं मौलिक चिंतक थे। सामाजिक सरोकार एवं संवेदना उनके संस्कारों में रची-बसी थी। एक राजनेता होते हुए भी उन्होंने जीवन और जगत के सभी पक्षों एवं प्रश्नों पर गहन चिंतन किया और उसका युगानुकूल चित्र खींचने और उत्तर देने का सार्थक प्रयास भी। और इस नाते वे एक राजनेता से अधिक राष्ट्र-ऋषि थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस भिन्न एवं विशिष्ट वैचारिक अधिष्ठान और मज़बूत सांगठनिक आधार पर खड़े और टिकी है, उसके वास्तविक शिल्पी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही थे। वह ऐसे राजनेता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, जिन्होंने न केवल स्वयं भारत को भारत के दृष्टिकोण स जानने-समझने-देखने की दृष्टि विकसित की, अपितु बहुतेरों को भी वैसी ही दृष्टि प्रदान की।

भारत की चिति (आत्मा) एवं प्रकृति के मौलिक एवं सूक्ष्म द्रष्टा थे- पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वे सही अर्थों में व्यष्टि एवं समष्टि के शाश्वत सत्य एवं उनके पारस्परिक संबंधों को समझ पाए थे। उस समझ को विकसित करने में उन्होंने सनातन संस्कृति के सदियों के अनुभव का विशद अध्ययन एवं साक्षात्कार किया।

दीनदयाल जी का मानना था कि चाहे वह पूँजीवाद हो या साम्यवाद, समाजवाद हो या व्यक्तिवाद, इन सभी दर्शनों की अपनी-अपनी कुछ सीमाएँ-लघुताएँ हैं। क्योंकि ये वाद के संकीर्ण-संकुचित दायरे में आबद्ध रही हैं, इनकी जड़ें विदेशी हैं और इन सबने भिन्न-भिन्न सभ्यताओं के मूल में स्थित – मनुष्य का चिंतन-विश्लेषण टुकड़ों में किया है। और जब तक मनुष्य का समग्रता एवं संपूर्णता से चिंतन नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी समस्याओं का भी संपूर्ण-समग्र समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

इसलिए उन्होंने मनुष्य का समग्र चिंतन करते हुए जिस दर्शन का प्रवर्त्तन किया, उसे पहले ‘समन्वयकारी मानववाद’ और बाद में ‘एकात्म मानववाद’ नाम दिया। चूँकि वाद की अवधारणा भारतीय मन एवं सनातन संस्कृति के अनुकूल नहीं, इसलिए आगे चलकर इसे ‘एकात्म मानव दर्शन’ कहा गया। उनका कहना था कि पश्चिमी जगत व दर्शन जीवन के सभी क्रियाकलापों के केंद्र में ‘अस्तित्व के लिए संघर्ष’ (स्ट्रगल फ़ॉर द एग्जिस्टेंस), ‘शक्तिशाली का ही अस्तित्व’ (सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट) ‘प्रकृति का शोषण’ (एक्सपलॉयटेशन ऑफ द नेचर) और ‘वैयक्तिक अधिकार’ (इंडिविजुअल राइट्स) को सर्वोपरि मानता आया है।

जबकि दीनदयाल जी के मतानुसार अस्तित्व के लिए संघर्ष से अधिक सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। भारत की सनातन संस्कृति सर्वत्र सहयोग एवं सामंजस्य देखती आई है। उनका मानना है कि संपूर्ण जगत में जो संघर्ष एवं कोलाहल दिखाई देता है, वह मनुष्य की भेद-बुद्धि का परिणाम है। उनके अनुसार भारतीय जीवन-दृष्टि केवल शक्तिशाली के अस्तित्व की रक्षा में नहीं, अपितु सबके अस्तित्व की रक्षा में जीवन और जगत का कल्याण देखती है। इसीलिए यहाँ के चिंतन में सबसे पूर्व बाल-वृद्ध, अशक्त एवं दुर्बल की चिंता की गई है, न कि शक्तिशाली की। यहाँ प्रकृति को दासी या भोग्या नहीं, अपितु जीवन प्रदायिनी शक्ति या पालन-पोषण करने वाली जननी माना गया है।

वैयक्तिक अधिकार से पूर्व भारत वर्ष में कर्तव्यों के पालन की परंपरा रही है। व्यक्ति परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में परिवार उसके अधिकारों की रक्षा करता है। परिवार समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में समाज उसके अधिकारों की रक्षा करता है। समाज राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में राष्ट्र उसके अधिकारों की रक्षा करता है और राष्ट्र विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में विश्व उसके अधिकारों की रक्षा करता है। इस प्रकार व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि तक संपूर्ण मानव-जाति अन्योन्याश्रित भाव से एक-दूसरे से जुड़ी है, एक-दूसरे पर निर्भर है।

कोई किसी से विलग नहीं, कोई किसी से निरपेक्ष, स्वतंत्र या पृथक नहीं। संपूर्ण चराचर में व्याप्त उस एक ही सत्य या परम तत्त्व को पाने और देखने का दूसरा नाम ही एकात्म मानव दर्शन है। दरअसल एकात्म मानव दर्शन भारत की सनातन संस्कृति एवं सदियों से चली आ रही चिरंतन जीवन-पद्धत्ति की युगीन व्याख्या है। परस्पर सहयोग की भावना एवं ऊपरी भेदभाव से इतर कहीं गहरे में आंतरिक एवं तात्त्विक तौर पर एक -दूसरे से जुड़े होने के इस एकात्म भाव के कारण ही यह दर्शन वर्चस्ववादी, विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों एवं महत्ववाकांक्षाओं पर विराम लगा विश्व-बंधुत्व की भावना को सच्चे एवं वास्तविक अर्थों में साकार करता है।

पश्चिम ने मनुष्य को केवल शरीर तक सीमित करके देखा। कतिपय चिंतक मन और बुद्धि तक स्थूल रूप से पहुँचे अवश्य, पर वे आत्मा तक नहीं पहुँच सके। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं, अपितु शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। वह समान रूप से इन सबके सुखी होने पर ही सुख की गहरी एवं स्थाई अनुभूति कर सकता है। उसके कार्यों की प्रेरणा एवं जीवन के लक्ष्य को केवल भौतिक एवं ऐंद्रिक सुखों तक समेट देना उसकी सूक्ष्म एवं विराट चेतना को बहुत कम करके आँकना होगा। संसार की सभी महानतम उपलब्धियों के पीछे कोई-न-कोई महान प्रेरणा या ध्येयनिष्ठा काम करती आई है।

व्यक्ति-मन में किसी एक क्षण की कौंध या संवेदना सामाजिक-जीवन में युगांतकारी बदलाव के कारण बनती है। विचारणीय है कि चाहे वह भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद का संघर्ष, बलिदान एवं उत्सर्ग हो; चाहे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी का साहस, शौर्य एवं पराक्रम हो; चाहे महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता का सेवा, त्याग एवं वैराग्य हो – क्या इन सबके पीछे की दृष्टि एवं प्रेरणा भौतिक या स्वकेंद्रित थी? मार्क्स की परिभाषा के अनुसार उन्हें रोटी-कपड़ा-मकान तीनों उपलब्ध थे? फिर क्यों उन्होंने ऐसा काँटों भरा संघर्षपूर्ण पथ चुना? किसी महानतम प्रेरणा, शपथ युक्त संकल्प या देवदुर्लभ ध्येयनिष्ठा को सीमित संदर्भों में देखना-दिखाना उनके साथ सरासर अन्याय करना है। बल्कि आम आदमी के अनथक परिश्रम-पुरुषार्थ, भाग-दौड़, चाक-चिक्य के पीछे भी परिवार के सुख का प्रयोजन पहले आता है और अपने सुख का बाद में।

बहेलिए के बाणों से बिद्ध क्रौंच पक्षी के करुण क्रंदन से व्यथित एवं द्रवित महर्षि बाल्मीकि के मुख से फूटी सहज काव्यधारा के पीछे कौन-सी प्रेरणा काम कर रही थी? क्या उसका कोई भौतिक-लौकिक कारण ढूँढा जा सकता है? उसे विद्वतजन जो भी नाम दें, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु है, जिसे देखने-समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए। आत्मा की दृष्टि चाहिए। ‘आत्मवत सर्वभूतेषु’ का यह भाव ही दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन का मूल मंत्र है। सबमें एक और एक में सबको देखना ही सनातन का परम लक्ष्य है। यही दीनदयाल जी के चिंतन का भी आधार था। इसीलिए वे गाँधी के ‘सर्वोदय’ से आगे ‘अंत्योदय’ की बात कर पाए। विकास की दृष्टि से हाशिए पर खड़ा अंतिम व्यक्ति उनके आर्थिक चिंतन का केंद्रबिंदु था। उसके विकास में वे समाज एवं राष्ट्र का वास्तविक विकास देखते हैं। वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ चतुष्ट्य में से किसी की भी उपेक्षा नहीं करते।

किसी को कमतर नहीं आँकते। उनका दर्शन काल्पनिक एवं वायवीय नहीं, यथार्थपरक एवं व्यावहारिक है। हिंसा, कलह एवं आतंक से पीड़ित मानवता के लिए उनका दर्शन एक वैश्विक वरदान है, समाधनपरक उपचार है। विभिन्न राजनीतिक दलों, कार्यकर्त्ताओं, नेताओं के लिए उनका व्यक्तित्व एक ऐसा दर्पण है, जिसमें देखकर-झाँककर वे अपना-अपना आकलन कर सकते हैं। बल्कि साधनों के पीछे भागते एवं भव्यता के आडंबर रचते – सभी दलों, नेताओं एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को वे सचेत एवं आगाह से करते प्रतीत होते हैं कि ”प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा एवं सत्ता भी – साधनों से नहीं, साधना से मिलती है।”’

दीनदयाल जी ने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के एक मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। पूंजीवाद और समाजवाद की जगह पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ने स्वराज के रूप में गांधी जी द्वारा परिकल्पित नैतिक मूल्यों और लोकव्यवहार के आधार पर आर्थिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके लिए राजनीति जन सेवा का माध्यम थी। वे कहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति को जन सेवक के रूप कार्य करना चाहिए।

स्वदेशी आर्थिक मॉडल को अपनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एकात्म-मानववाद को रेखांकित किया। इसमें समावेशी और जन समुदाय को सशक्त बनाने का विचार था। उनका मानना था कि स्वदेशी और लघु उद्योग भारत की आर्थिक योजना की आधारशिला होनी चाहिए, जिसमें सद्भाव, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय नीति और अनुशासन का समावेश हो। स्वदेशी की प्राथमिकता रखते हुए वह विश्व स्तर पर हो रहे नवाचारों को अपनाने के भी कतई खिलाफ नहीं थे। हमारी जरूरतों की वस्तुओं का निर्माण भी देश में ही करना चाहते थे ताकि हम आत्मनिर्भर बनें। वे प्राकृतिक खेती के भी बहुत ही कद्रदान थे। वह जानते थे कि प्राकृतिक खेती से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि कृषि में टिकाऊ और लचीलापन आएगा।

उनका मानना था कि भारतीयता, धर्म, धर्मराज्य, राष्ट्रवादी और अंत्योदय की अवधारणा से ही भारत को विश्व गुरु का स्थान हासिल हो सकता है। सभी के लिए शिक्षा और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के उनके दृष्टिकोण ने ही एक लोकतांत्रिक आर्थिक व्यवस्था में आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त किया है। पण्डित दीन दयाल जी एक ऐसी व्यवस्था के विरोधी थे जो रोजगार के अवसर को कम करती है लेकिन सामाजिक समानता, पूंजी और सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देने वाली भारतीय

संस्कृति पर उनका विचार बिल्कुल स्पष्ट था। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में व ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में दीन दयाल उपाध्याय जी के पदचिन्हों का अनुसरण किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ‘‘लोकल से वोकल’’ का सपना देखना वास्तव में हमारे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी की इस सोच में पण्डित दीन दयाल जी के विचार पूरी तरह झलकते है।

अंत में, मैं जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में उनके द्वारा कहे गए उनके शानदार शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा “हम किसी विशेष समुदाय या वर्ग की नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने शब्दों में "सबके साथ सबका विकास"कहा है।

दीनदयाल जी की प्रतिज्ञा थी कि हमें हर भारतवासी को भारत माता की संतान होने पर गर्व का अनुभव करवाना है।

हम भारत माता को ‘‘सुजलां, सुफलां‘‘ के वास्तविक अर्थों को धरातल पर उतारने में स्वयं को समर्पित कर देंगे। आइए हम एक आत्मनिर्भर और समावेशी भारत बनाने का संकल्प लें, जो पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सुरेन्द्र शर्मा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजपा(म. प्र.)